改变认知,战胜抑郁

总是情绪很低落

提不起兴趣干任何事情

感觉自己每天什么都不敢但还是缺乏精力?

或许你应该关注一下自己的情绪问题了。

有可能是抑郁症缠上了我们。

抑郁症(majordepressive disorder,MDD)具有高发病率、高复发率、高自杀率、高致残率、高疾病负担的流行病学特点。流行病学资料显示,抑郁症的发病率为17.1%,复发率高达80%。世界卫生组织(WHO)预计抑郁症到2020年将成为仅次于心血管疾病的第二大疾病负担。但抑郁症的病因及病理机制不明,治疗方法也呈现多元化。

什么是抑郁障碍呢?

抑郁症是一种常见的情绪障碍,以情感低落、兴趣和愉快感丧失、劳累感增加和活动精力降低为主要特征,抑郁症患者常伴有自罪自责感、注意困难、食欲丧失和自杀观念,抑郁症也会对人的消化、免疫及神经系统等机能产生影响甚至造成损伤。

抑郁障碍的治疗方法

抑郁症的治疗方法有药物治疗、心理治疗、物理治疗和其他治疗。抑郁症的心理治疗包括精神分析疗法(Psychoanalytictherapy)、认知行为治疗(cognitive behavioral therapy,CBT)、人际心理治疗(Interpersonalpsychotherapy,IPT)、心理音乐治疗、自控疗法、一般性心理治疗和支持性心理治疗等方法。

抑郁症的认知行为治疗(CBT)

本文主要是介绍认知行为疗法如何改变抑郁症患者的病情情的,尤其是一个不合理的想法,长时间的心情不好、情绪不好可能就会出现人们所说的“抑郁症”。因此,认知疗法认为,要想改善抑郁症患者的情绪,首先和核心是应该改变他们大脑中那些不合理的信念。

抑郁症不合理信念的特征

1.绝对化要求。是指人们以自己的意愿为出发点,对某一事物怀有认为其必定会发生或不会发生的信念,它通常与 “必须”,“应该”这类字眼连在一起。怀有这样信念的人极易陷入情绪困扰中,因为客观事物的发生、发展都有其规律,是不以人的意志为转移的。就某个具体的人来说,他不可能在每一件事情上都获得成功;而对于某个个体来说,他周围的人和事物的表现和发展也不可能以他的意志为转移。因此,当某些事物的发生与其对事物的绝对化要求相悖时,他们就会受不了,感到难以接受、难以适应并陷入情绪困扰。认知行为疗法就是要帮助他们改变这种极端的思维方式,认识其绝对化要求的不合理、不现实之处,帮助他们学会以合理的方法去看待自己和周围的人与事物,以减少他们陷入情绪障碍的可能性。

2.过分概括化。这是一种以偏概全、以一概十的不合理思维方式的表现。过分概括化的一个方面是人们对其自身的不合理的评价。如当面对失败就是极坏的结果时,往往会认为自己“一无是处”、“一钱不值”、是“废物”等。以自己做的某一件事或某几件事的结果来评价自己整个人、评价自己作为人的价值,其结果常常会导致自责自罪、自卑自弃的心理及焦虑和抑郁情绪的产生。过分概括化的另一个方面是对他人的不合理评价,即别人稍有差错就认为他很坏、一无是处等,这会导致一味地责备他人,以致产生敌意和愤怒等情绪。埃利斯认为一个人的价值就在于他具有人性,因此他主张不要去评价整体的人,而应代之以评价人的行为、行动和表现。这也正是合理情绪治疗所强调的要点之一。因为在这个世界上,没有一个人可以达到完美无缺的境地,所以每个人都应接受自己和他人是有可能犯错误的。

3.糟糕至极。这是一种认为如果一件不好的事发生了,将是非常可怕、非常糟糕,甚至是一场灾难的想法。这将导致个体陷入极端不良的情绪体验如耻辱、自责自罪、焦虑、悲观、抑郁的恶性循环之中,而难以自拔。糟糕就是不好、坏事了的意思。当一个人讲什么事情都糟透了、糟极了的时候,对他来说往往意味着碰到的是最最坏的事情,是一种灭顶之灾。糟糕至极常常是与人们对自己、对他人及对周围环境的绝对化要求相联系而出现的,即在人们的绝对化要求中认为的“必须”和“应该”的事情并非像他们所想的那样发生时,他们就会感到无法接受这种现实,因而就会走向极端,认为事情已经糟到了极点。现实生活中,非常不好的事情确实有可能发生,尽管有很多原因使我们希望不要发生这种事情,但没有任何理由说这些事情绝对不该发生。我们必须努力去接受现实,尽可能的去改变这种状况;在不可能时,则要学会在这种状况下生活下去。

认知行为治疗如何治疗抑郁症呢?

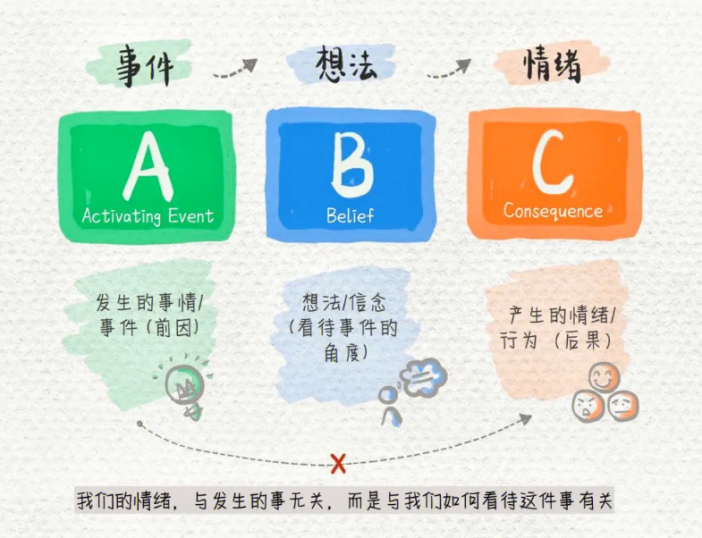

我们可以用情绪ABC理论来表示自我调整的过程: A表示一件事,比如某人评价你某一行为不太好; B代表你对这件事的看法,比如你认为他是故意针对你; C表示由此带来的情绪,比如你因此感到难过或愤怒。了解情绪ABC理论后,我们可以通过记录的方式写下事件、想法、情绪。

以下就是改变不合理信念的三个步骤:

第一阶段:养成自我觉察的习惯

在观察他人的时候,我们很容易就能识别出他的哪些想法不合理,可是轮到我们自己身上就变困难了,这是因为当想法根深蒂固的时候,它们的出现往往是自动的,有时候你并非有意那样去想,甚至不知道自己为什么会那么想,但这些想法就自然而然的冒出来。要想顺利应用上面讲到的那套模式,最先要做的是察觉信念,这需要你养成自我觉察的习惯,花时间和精力去观察、反思自己的想法和行为,。缺少这一能力,人们就很难自我反省和自我完善。因此,第一阶段需要养成自我觉察的习惯,并把觉察到的想法记录下来。

第二阶段:跟自己的想法做辩论

经过上一阶段,你能够清楚意识到并记录下一些不那么合理的想法,现在,你开始质疑这些想法,不过你可能只是隐约察觉到它们是不合理的。那么,你不妨假设自己正在参与一场辩论赛,落在纸面上的不合理想法是正方,你是反方,试着去思考如何证明这一观点是站不住脚的。你可以收集各种各样的证据,从各种角度去论述。最后,通过跟自己的想法辩论,你会更加清楚之前的想法为什么不合理。

第三阶段:用新想法替代原想法

我们最终的目的是用更合理的想法替代不合理的想法,重塑我们的思维。它需要你经常练习,学会用新的想法思考问题,锻炼自己的新的思维模式。不过,替代想法的目的是让我们避免因为不合理信念而陷入误区,并不意味着所有让我们产生负面情绪的想法都必须统统抛弃。我们需要替代的是那些不合理的想法,它们可能不符合现实,或者违背逻辑,所以需要调整。但如果你认真觉察之后发现,有些引起负面情绪的想法是有依据的,那么这些负面情绪也许是在提示你,该处理问题了。